#TEXT#Nel 1973, in un’intervista rilasciata allo storico dell’architettura Alfredo Forti, Angiolo Mazzoni ricorda il progetto con queste parole: “Ah, il famigerato Palazzo di Ferrara. Qui ci avevo due…che mi hanno fatto sudare. Il sindaco che si chiamava Renzo (Ravenna), tradizionalista stilisticamente e il direttore lavori, che si chiamava Tedeschi (ing. Ermanno)”.

#TEXT#Nel 1973, in un’intervista rilasciata allo storico dell’architettura Alfredo Forti, Angiolo Mazzoni ricorda il progetto con queste parole: “Ah, il famigerato Palazzo di Ferrara. Qui ci avevo due…che mi hanno fatto sudare. Il sindaco che si chiamava Renzo (Ravenna), tradizionalista stilisticamente e il direttore lavori, che si chiamava Tedeschi (ing. Ermanno)”.(Angiolo Mazzoni, Architetto Ingegnere del Ministero delle Comunicazioni. AA.VV. Capitolo III Palazzi delle Poste, L. Scardino - Archivio Storico Poste Italiane).

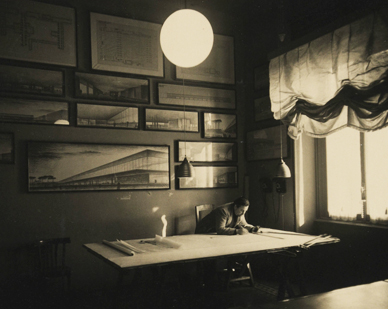

L’esigenza di sostituire i “locali disadattati e angusti” dell’ufficio postale di piazza Teatini con una nuova sede più consona, risale al 1906 ma è solo all’alba del 1926 che il Ministero delle Comunicazioni decide di affidare l’incarico ad Angiolo Mazzoni, ingegnere del Servizio Lavori e Costruzione delle Ferrovie dello Stato, senza bandire alcun concorso.

L’imposizione “romana” si rivela decisamente sgradita all’élite ferrarese che si coalizza intorno alla figura del nuovo podestà di Ferrara, Renzo Ravenna, grande amico del quadrumviro Italo Balbo.

Nell’aprile del 1926, Mazzoni presenta due progetti alla “Commissione Comunale di Edilità”. Il 14 settembre ritorna a Ferrara per una seconda riunione, allargata a vari architetti ferraresi, in cui illustra i dettagli del progetto in un clima decisamente ostile: “Il fabbricato a smussatura avrà in un angolo un porticato al quale si accederà a mezzo gradinata e servirà d’ingresso principale. Altro ingresso sarà sull’angolo tra viale Cavour e la nuova via (l’odierna via Beretta)”; il retro dell’edificio sarebbe stato decorato in modo semplice, mentre per il fronte, oltre alla pietra d’Istria e al cotto, sarebbe stato utilizzato il marmo: nero per le basi e i capitelli, “marmo statuario” per le colonne “in modo che nella parte centrale dell’edificio campeggeranno il bianco e il nero, a ricordo dei colori della città”.

Il progetto, seppur con la richiesta di ulteriori modifiche, viene approvato e, a dicembre, la costruzione ha finalmente inizio.

Il progetto, seppur con la richiesta di ulteriori modifiche, viene approvato e, a dicembre, la costruzione ha finalmente inizio.Ma c’è un “ma”. In corso d’opera, Mazzoni elabora diverse varianti in aperto contrasto con il direttore dei lavori, l’ingegner Tedeschi, fedelissimo del Podestà: abolisce il rivestimento giocato sul contrasto tra bianco e nero, i colori di Ferrara; sostituisce la pietra d’Istria - tanto cara ai membri della Commissione di Edilità - con il marmo Spagnago; riduce le scritte in latino, previste sulla facciata a celebrazione della città, nello spazio di un esiguo rettangolo in mosaico posto all’ingresso dello salone al pubblico, quasi fosse uno zerbino da calpestare. Per Tedeschi è troppo.

Nel novembre del 1928 i membri congiunti delle Commissioni di Edilità e Belle Arti censurano aspramente il cantiere in corso e intraprendono un’azione presso il Ministero, facendo leva sul fatto che le varianti apportate dal Mazzoni stanno togliendo al palazzo “tutto quel carattere di imponenza e signorilità e di serietà che era stata una delle principali ragioni delle unanimi approvazioni dell’originario progetto” e che, ovviamente, auspicano sia ripristinato.

Ravenna invia furenti telegrammi a Balbo e a Costanzo Ciano. Mazzoni, anche se decisamente contrariato, è costretto a cedere su alcune richieste del Comune e del suo potentissimo podestà, che tuttavia non è ancora realmente soddisfatto.

Così, il 2 aprile 1929, Nello Quilici, direttore del “Corriere Padano”, d’intesa con Ravenna, firma un articolo estremamente caustico contro il palazzo in costruzione, paragonato a “una balena in secca sulla spiaggia di Ferrara”, a un “torrone di pietra e calcinaccio” e ancora a una “cassata al ribes selvatico”. Vengono criticate le eccessive concessioni all’eclettismo “romanista” a discapito della tradizione locale.

Così, il 2 aprile 1929, Nello Quilici, direttore del “Corriere Padano”, d’intesa con Ravenna, firma un articolo estremamente caustico contro il palazzo in costruzione, paragonato a “una balena in secca sulla spiaggia di Ferrara”, a un “torrone di pietra e calcinaccio” e ancora a una “cassata al ribes selvatico”. Vengono criticate le eccessive concessioni all’eclettismo “romanista” a discapito della tradizione locale.Il braccio di ferro tra le Autorità locali e il Mazzoni prosegue, come è facile intuire, per tutta la durata dei lavori, tanto che l’inaugurazione è rinviata diverse volte. Finalmente, il 1 giugno 1930, la solenne cerimonia ha luogo alla presenza del Mazzoni, di S.E. Ferdinando Pierazzi, Sottosegretario al Ministero delle Comunicazioni, del Podestà Renzo Ravenna e di S.E. Italo Balbo che, davanti ai presenti, esprime al progettista il proprio compiacimento.

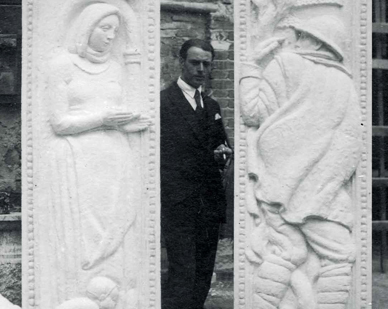

L’indomani il “Corriere Padano” pubblica la cronaca dell’evento citando positivamente il nuovo Palazzo delle Poste, un’opera che dopo novant’anni colpisce ancora per l’originalità architettonica e decorativa, merito del poliedrico artista veneziano Napoleone Martinuzzi, che intrecciò la sua arte con quella di Mazzoni per quasi vent’anni. A lui si devono il raffinato bassorilievo a stucco del salone al pubblico, la scultura in bronzo di San Giorgio, i bellissimi elementi in vetro soffiato: dalle applique tondeggianti alle “fontane luminose” ispirate al mondo vegetale.

Si ringraziano l’Archivio del ‘900 del Mart di Rovereto – Fondo Mazzoni e l’Archivio Zecchin - Padova per la gentile concessione delle foto di Angiolo Mazzoni e Napoleone Martinuzzi.