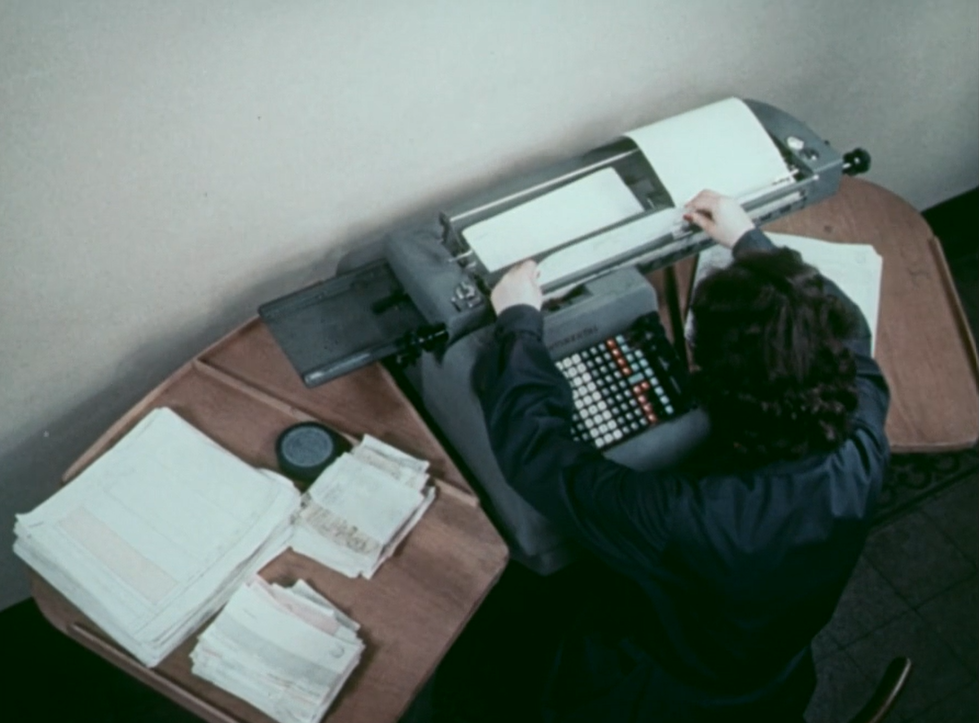

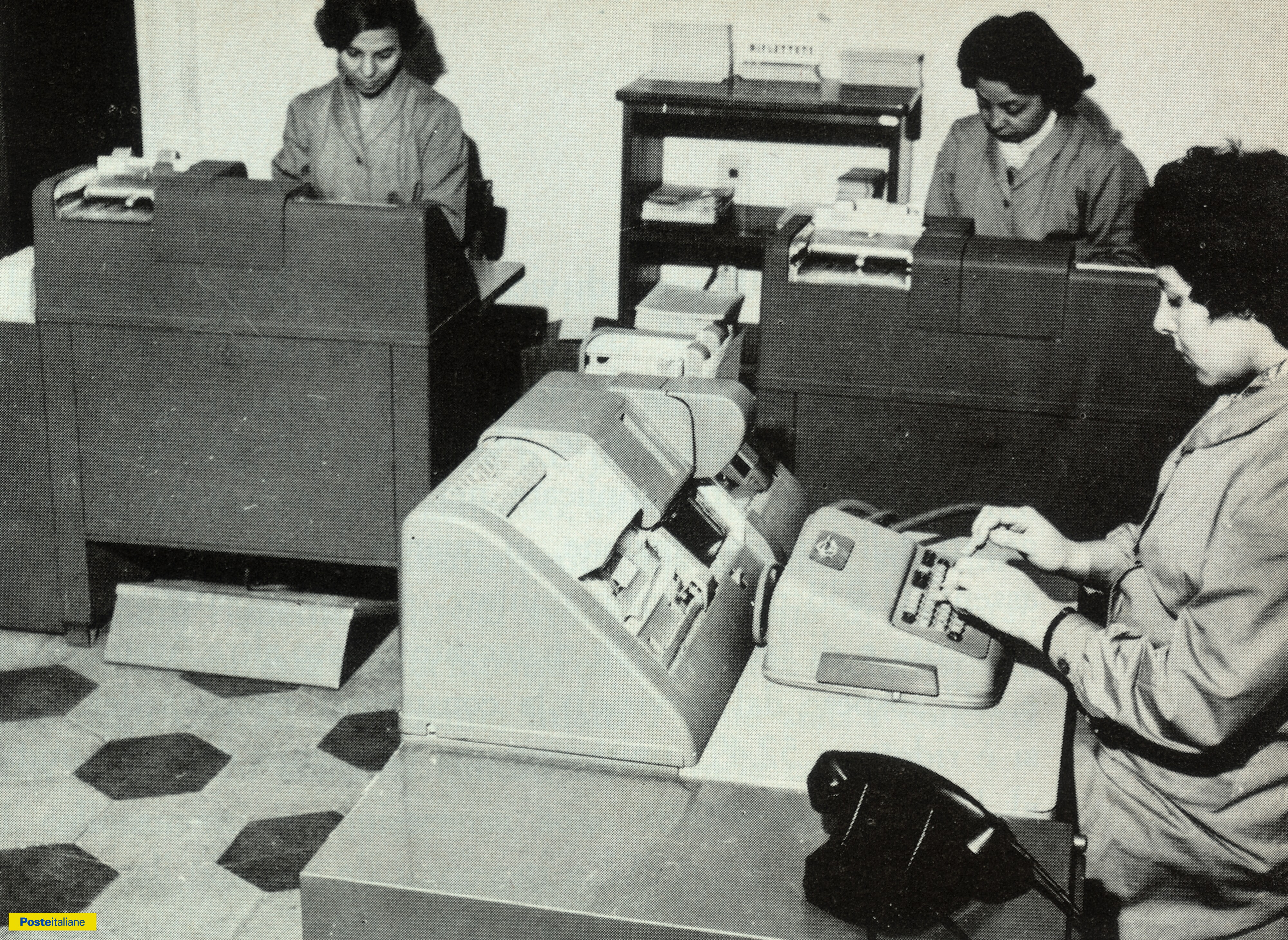

Negli anni Trenta del secolo scorso addizionatrici e calcolatrici sono i nuovi prodigi della scienza e della tecnica. Piccoli dispositivi che semplificano e rendono molto più veloce il lavoro degli addetti alla contabilità, negli uffici centrali e in quelli periferici. È quello che nelle Relazioni di Bilancio rientra nella categoria della “piccola meccanizzazione”. Vent’anni dopo inizia la fase della “grande meccanizzazione”. Vale per il settore “CP” – corrispondenza e pacchi), vale per i servizi di pagamento e di risparmio. Difatti alla Prima Mostra della Meccanizzazione dei servizi postali, organizzata a Roma dalle Poste italiane a cavallo fra fine ottobre e inizi novembre del 1956, sono presenti macchinari d’ogni tipo che permettono di vidimare assegni, registrare complesse operazioni contabili, gestire versamenti e prelievi da libretti di risparmio e conti correnti.

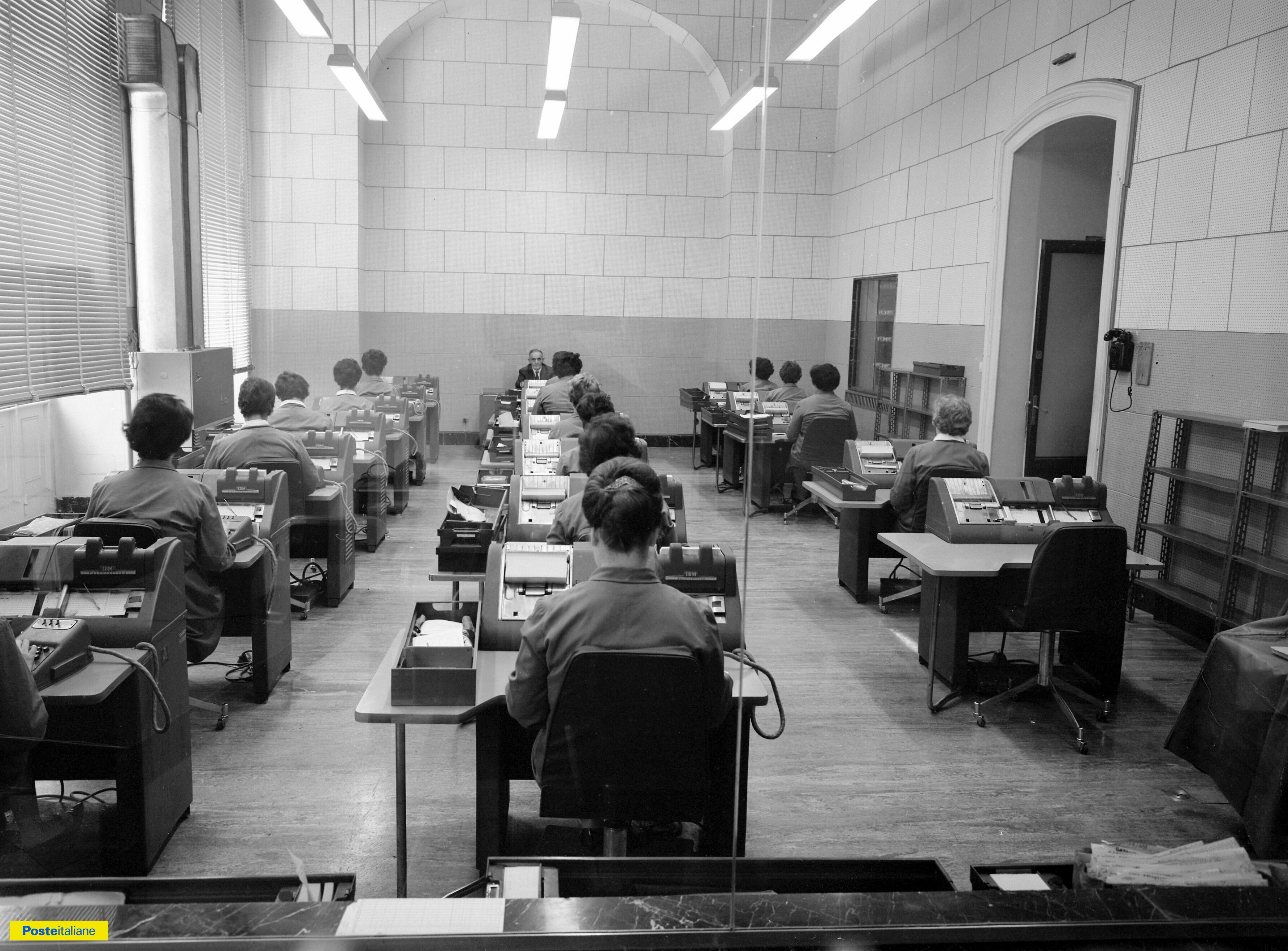

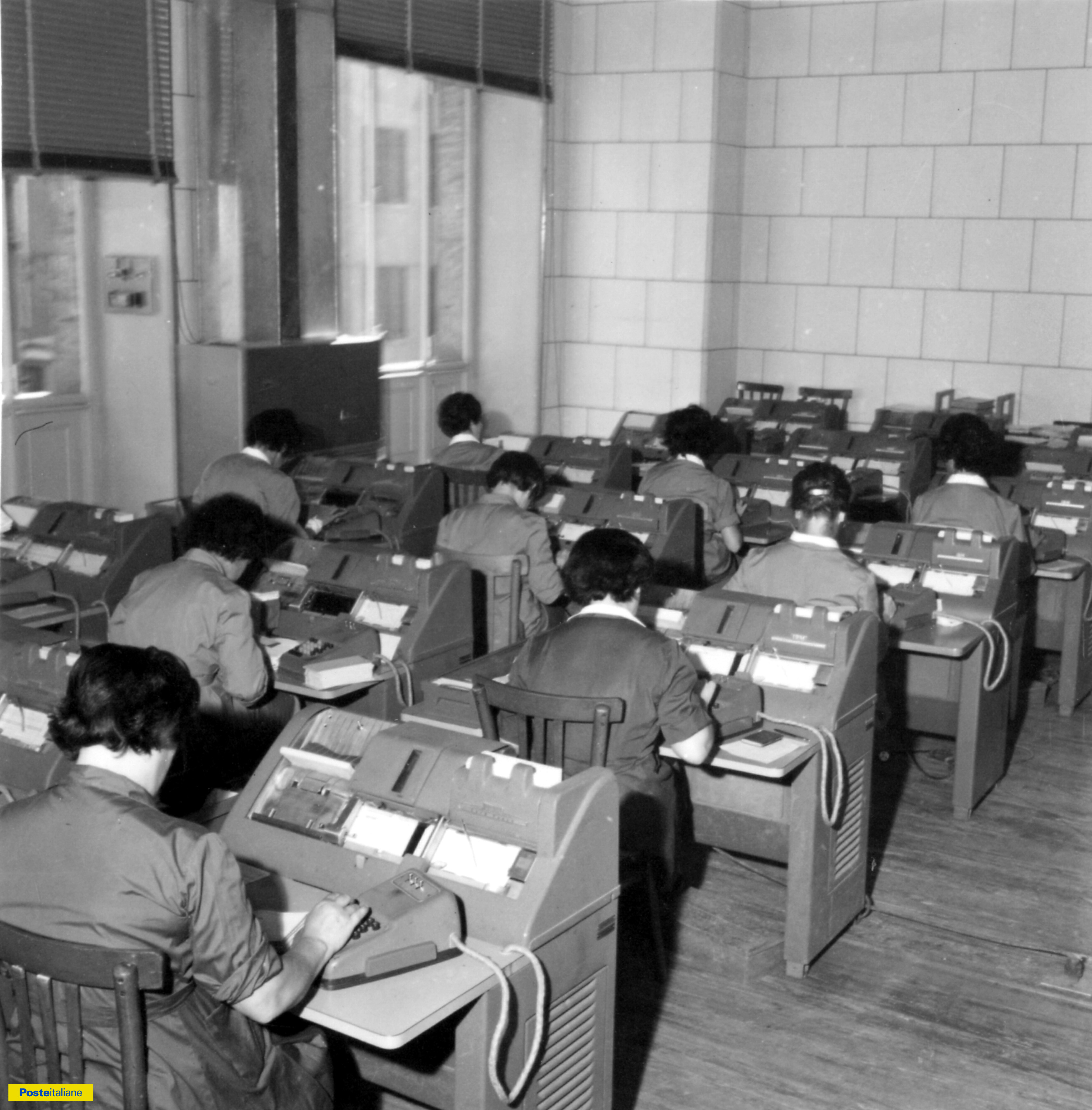

Dagli anni Cinquanta le vecchie macchinette sono sostituite progressivamente da macchinari sempre più complessi, e ingombranti. Calcolatrici e addizionatrici continuano ad essere utilizzate, ma negli uffici postali; dove invece vanno elaborate grandi quantità di dati, fanno la loro comparsa le macchine a schede perforate della IBM, in particolare il modello 024 utilizzato negli anni Sessanta nel Centro Meccanografico Risparmi di piazza Dante. In altro Centro Meccanografico, quello ubicato in via Caffaro e dedicato a “Vaglia e Risparmi”, ci si avvale di un impianto a schede perforate Univac 1004 prodotto dalla statunitense Remington Rand.

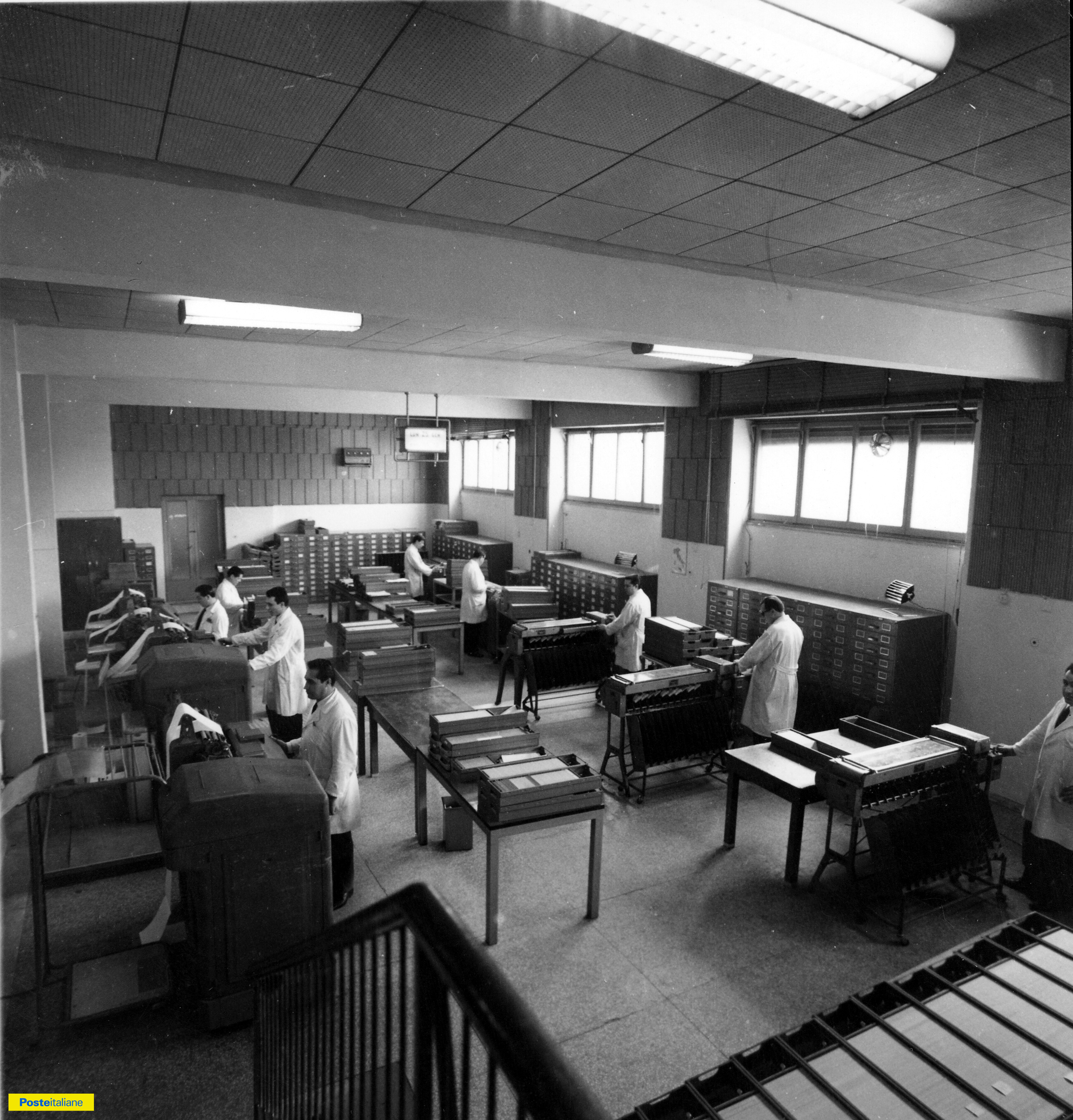

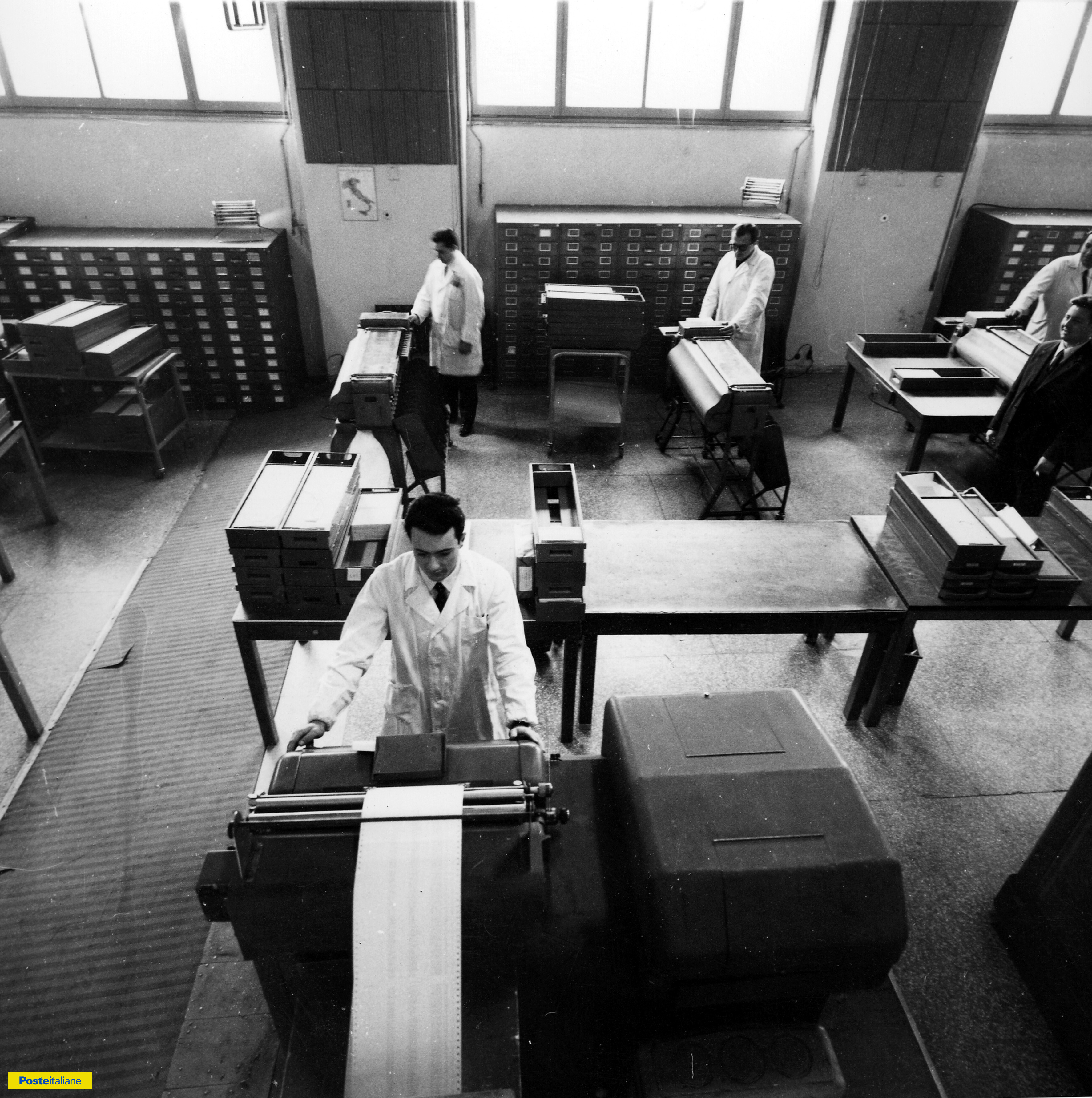

Con i nuovi macchinare utilizzati dalle Poste italiane in un’ora si possono leggere, eseguire calcoli, e aggiornare i dati di 6.000 schede. Ci penserà poi un’altra macchina, una “selezionatrice” a metterle in ordine, organizzandole in una qualunque sequenza numerica o alfabetica, alla velocità di 1.000 schede al minuto.

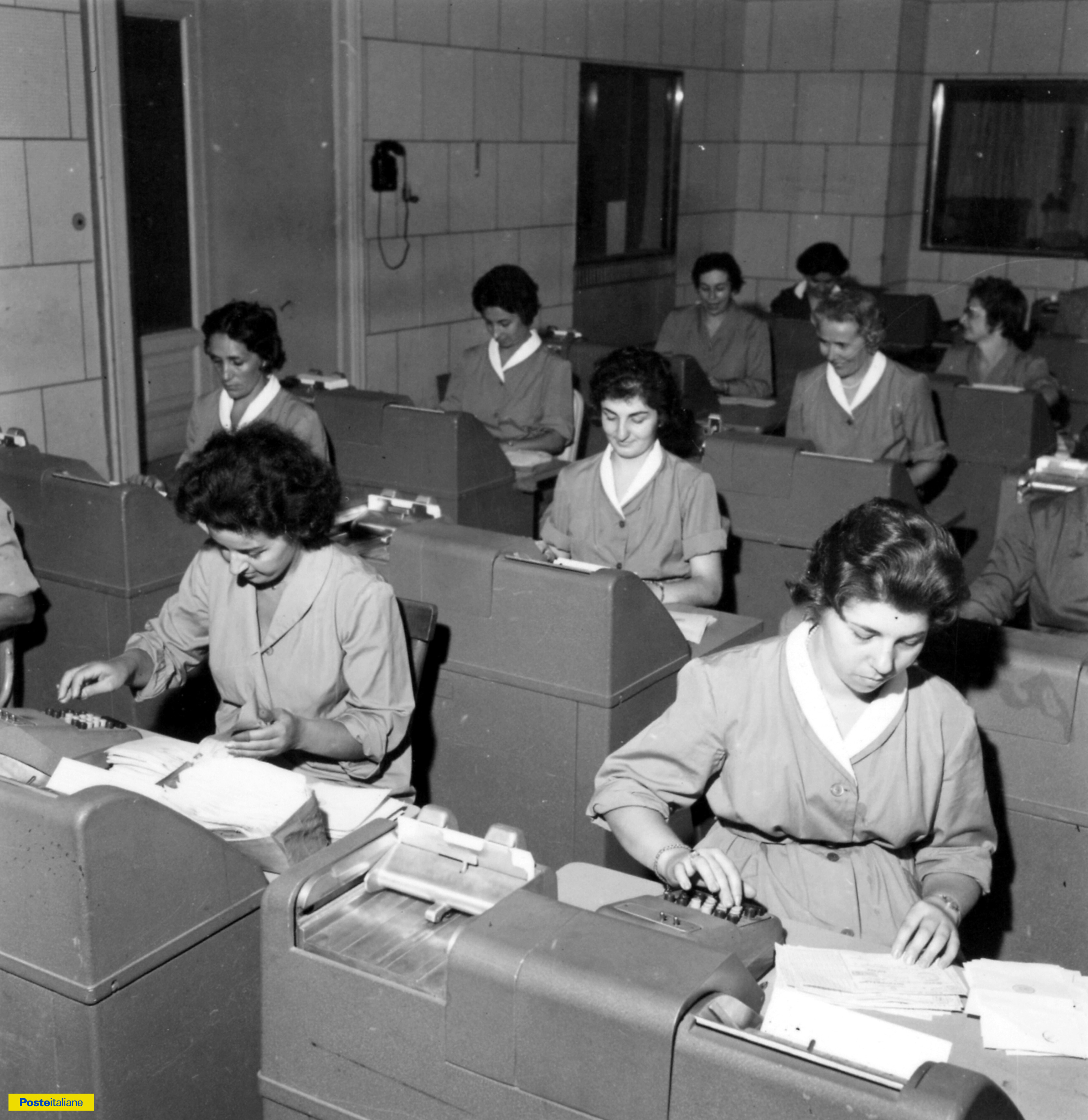

All’epoca le schede perforate sembrano già il top dell’innovazione, ma, se da una parte è innegabile che consentano di eseguire operazioni complesse, su grandi numeri, in poco tempo e con un numero minimo di persone, dall’altra dipendono dal lavoro di quelle persone, molto spesso più donne che uomini, che devono riportare sulle schede perforate i dati da elaborare. Il passo successivo è l’elaborazione di informazioni provenienti non da schede perforate ma trasmessi direttamente da altre macchine. Una catena e una rete di trasmissione che parte dal singolo ufficio postale e arriva al centro di calcolo principale, semplificando un bel po’.

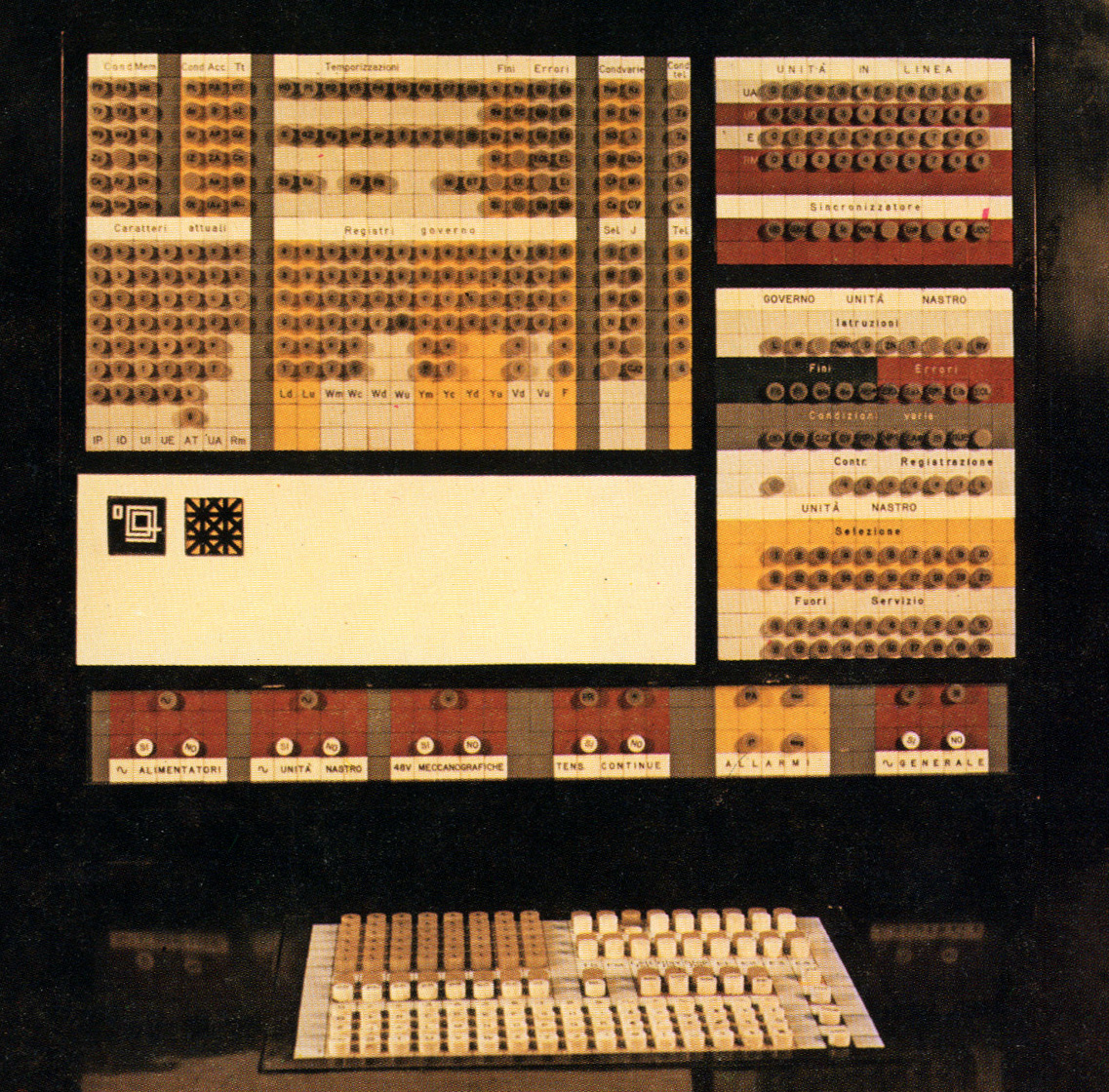

Vanno in questa direzione i primi elaboratori, i primi mainframe, come gli IBM System 370 del nuovo Centro di Elaborazione Dati delle Poste a Roma (EUR) nel 1975, l’IBM 1401 del 1979, l’IBM 3420 degli anni Settanta 1970 e 1441 del 1979. Non più a schede perforate, ma a nastri magnetici e dischi. Parallelamente va avanti l’automazione anche negli uffici postali, sia con la dotazione di nuove macchine per l’accettazione, sempre più rapida, di vaglia e conti correnti sia con la trasformazione del tradizionale ufficio in un ufficio postale elettronico (U.P.E., avviato nel 1985).

Che sia un vecchio centro meccanografico o un più recente centro di elaborazione dati, i macchinari son tutti stranieri. Con un’eccezione: l’Elea 9003 prodotto dalla Olivetti, partendo da un’idea dello scienziato Enrico Fermi, progettato fra il 1957 e il 1959 dall’ingegnere, di origine cinese, Mario Tchou. Per dare un’idea delle dimensioni del progetto e della mole dell’elaboratore: si sviluppa su una superficie di 140 metri quadri, pesa 20 tonnellate. In “prima” mondiale viene immesso sul mercato un elaboratore interamente a transistor (al posto delle valvole). Interamente sviluppato nel centro ricerche Olivetti, con la collaborazione dell’Università di Pisa, interamente prodotto in Italia.

A curare il design è Ettore Sotsass che nel 1959 vince il suo primo “Compasso d’oro”. Ne vincerà un altro anche nel 1970, per l’addizionatrice elettrica Olivetti MC19.

L’elaboratore Elea 2003 viene utilizzato dalle Poste italiane per gestire i dati di Vaglia, Conti correnti, Libretti di risparmio e Buoni Postali Fruttiferi. L’addizionatrice MC19 viene utilizzata negli uffici postali italiani di quegli anni.

Welcome to the machine. In un guscio di design e di bellezza.

Dagli anni Cinquanta le vecchie macchinette sono sostituite progressivamente da macchinari sempre più complessi, e ingombranti. Calcolatrici e addizionatrici continuano ad essere utilizzate, ma negli uffici postali; dove invece vanno elaborate grandi quantità di dati, fanno la loro comparsa le macchine a schede perforate della IBM, in particolare il modello 024 utilizzato negli anni Sessanta nel Centro Meccanografico Risparmi di piazza Dante. In altro Centro Meccanografico, quello ubicato in via Caffaro e dedicato a “Vaglia e Risparmi”, ci si avvale di un impianto a schede perforate Univac 1004 prodotto dalla statunitense Remington Rand.

Con i nuovi macchinare utilizzati dalle Poste italiane in un’ora si possono leggere, eseguire calcoli, e aggiornare i dati di 6.000 schede. Ci penserà poi un’altra macchina, una “selezionatrice” a metterle in ordine, organizzandole in una qualunque sequenza numerica o alfabetica, alla velocità di 1.000 schede al minuto.

All’epoca le schede perforate sembrano già il top dell’innovazione, ma, se da una parte è innegabile che consentano di eseguire operazioni complesse, su grandi numeri, in poco tempo e con un numero minimo di persone, dall’altra dipendono dal lavoro di quelle persone, molto spesso più donne che uomini, che devono riportare sulle schede perforate i dati da elaborare. Il passo successivo è l’elaborazione di informazioni provenienti non da schede perforate ma trasmessi direttamente da altre macchine. Una catena e una rete di trasmissione che parte dal singolo ufficio postale e arriva al centro di calcolo principale, semplificando un bel po’.

Vanno in questa direzione i primi elaboratori, i primi mainframe, come gli IBM System 370 del nuovo Centro di Elaborazione Dati delle Poste a Roma (EUR) nel 1975, l’IBM 1401 del 1979, l’IBM 3420 degli anni Settanta 1970 e 1441 del 1979. Non più a schede perforate, ma a nastri magnetici e dischi. Parallelamente va avanti l’automazione anche negli uffici postali, sia con la dotazione di nuove macchine per l’accettazione, sempre più rapida, di vaglia e conti correnti sia con la trasformazione del tradizionale ufficio in un ufficio postale elettronico (U.P.E., avviato nel 1985).

Che sia un vecchio centro meccanografico o un più recente centro di elaborazione dati, i macchinari son tutti stranieri. Con un’eccezione: l’Elea 9003 prodotto dalla Olivetti, partendo da un’idea dello scienziato Enrico Fermi, progettato fra il 1957 e il 1959 dall’ingegnere, di origine cinese, Mario Tchou. Per dare un’idea delle dimensioni del progetto e della mole dell’elaboratore: si sviluppa su una superficie di 140 metri quadri, pesa 20 tonnellate. In “prima” mondiale viene immesso sul mercato un elaboratore interamente a transistor (al posto delle valvole). Interamente sviluppato nel centro ricerche Olivetti, con la collaborazione dell’Università di Pisa, interamente prodotto in Italia.

A curare il design è Ettore Sotsass che nel 1959 vince il suo primo “Compasso d’oro”. Ne vincerà un altro anche nel 1970, per l’addizionatrice elettrica Olivetti MC19.

L’elaboratore Elea 2003 viene utilizzato dalle Poste italiane per gestire i dati di Vaglia, Conti correnti, Libretti di risparmio e Buoni Postali Fruttiferi. L’addizionatrice MC19 viene utilizzata negli uffici postali italiani di quegli anni.

Welcome to the machine. In un guscio di design e di bellezza.